|

15 LA FILOSOFIA EN LA CIENCIA

3. "El Sol constituye alrededor

del 99.86% de la masa del sistema solar. Aunque parezca un gigante ardiente,

es, de hecho, una estrella de tamaño medio. Existen estrellas, como

Betelgeuse y VY Canis Majoris, que son cientos de veces más grandes."

La Revolución Científica

Definición Definición

Por Mark Cartwright,

traducido por Waldo Reboredo Arroyo

La Revolución

Científica fue un movimiento que desarrolló un nuevo modelo de abordar la

adquisición de conocimientos, al que se denominó método científico. Iniciada

en Europa alrededor de 1500

se extendió y difundió por todo el mundo hasta 1700, distinguiéndose por

emplear tecnologías inéditas como el telescopio para observar, medir y

comprobar objetos nunca antes vistos. Gracias al desarrollo de

instituciones dedicadas a fomentar las ciencias, los científicos pudieron

incrementar la cantidad de experimentos que realizaban y compartir sus ideas,

haciéndolos cada vez más acertados. Hacia el final de esta

"revolución" la ciencia había reemplazado

a la filosofía como método

principal de obtención de conocimientos frescos y de producir mejoras para la

condición humana.

Cómo definir “revolución”

Precisar una fecha de

comienzo y final de la Revolución Científica constituye un problema. No

todos los historiadores concuerdan en fechas exactas debido a que la

“revolución” no fue un único evento dramático, sino más bien una larga y

gradual serie de descubrimientos y de cambios en las actitudes relacionadas

con el conocimiento. El período comprendido entre los siglos XVI y XVII,

tomado de conjunto, cubre de manera general la mayoría de los sucesos y

hallazgos pertinentes. Además, se confronta la dificultad de hallar una

manera de designar estos hechos, pues no se trató de una

"revolución" en el sentido usual del término. Sus

características no coinciden con las de un movimiento en el que participan

todas las clases de diversos lugares durante un período corto de tiempo que

comparten un objetivo definido que se logra alcanzar a la postre. Más

bien, desde 1500 hasta alrededor de 1700 hubo un notable cambio gradual en la

forma en que los pensadores enfocaban la adquisición de saberes acerca del

mundo que los rodeaba. Los historiadores de la modernidad a menudo

evitan el empleo de un vocablo tan dramático como el de

"revolución" para describir el conjunto de profundas modificaciones

que se producen en el comportamiento humano, puesto que una palabra tan

abarcadora comporta un innecesario bagaje de significados y enmascara ciertas

anomalías; y no menos en este caso, en que la "revolución", nunca

llegó a ser total, ni logró consumarse. Sin embargo, la más somera de

las valoraciones deja claro que se produjo una inflexión trascendental entre

la manera en que se realizaba el acopio de sabiduría antes de la Revolución

Científica y la forma en que se ha cosechado desde entonces.

A lo largo de los dos

siglos que duró la Revolución Científica, los filósofos naturalistas que aún

se adherían a la sabiduría de la antigüedad fueron cediendo de manera

paulatina su importancia a los científicos empíricos, quienes empleaban

instrumentos de investigación como el telescopio y el barómetro para poner a

prueba sus hipótesis y más tarde compartir y revisar sus hallazgos. El

empleo de estos procedimientos les permitió formular leyes universales que

podían someter a comprobaciones posteriores, las cuales utilizaron para

predecir los resultados de la siguiente serie de experimentos. En

particular, las matemáticas llegaron a dominar el pensamiento a medida que

los métodos más tradicionales para la obtención de saberes como la magia,

la alquimia, y la

astrología, se fueron rechazando en favor de una experimentación más

objetiva, empírica, y fundamentada en la experiencia. Además, de manera

creciente, las primeras mentes modernas miraban por fin hacia el futuro en

vez de hacia el pasado, y barrían al gran trio de pensadores de la antigüedad

formado por Aristóteles (384-322

a.C.), Claudio Ptolomeo (en torno

a 100 – en torno a 170 d.C.) y Galeno (129-216 d.C.), que había

mantenido su autoridad a través de la Edad Media.

se

produjeron cambios trascendentales en la forma en que la gente veía los

flamantes mundos que los científicos estaban poniendo al descubierto.

Instrumentos como el

reloj de péndulo y el termómetro permitieron medir con precisión el mundo

circundante, mientras los aparatos ópticos revelaban aspectos antes

inimaginables, entre los que se contaba la verdadera naturaleza de la

superficie de la Luna y la intrincada anatomía de insectos diminutos. En

todos estos sentidos se produjo, en efecto, una "revolución" que

resultó en que se desecharan las antiguas teorías cuya autenticidad se había

mantenido desde la antigüedad, y se reemplazaran con otras por completo

originales, que se fundamentaban en recién estrenados descubrimientos,

metodologías y campos de es El método científico

La reconsideración de

la forma en que debía adquirirse y comprobarse el conocimiento constituyó una

característica distintiva del cambio de mentalidad durante la Revolución

Científica. Desde tiempos de la antigüedad se habían llevado a cabo experimentos

prácticos, pero a lo largo de la Edad Media llegó a dominar un acercamiento

teórico al saber, antaño iniciado por pensadores como Aristóteles. Los

debates verbales habían pasado a ser más importantes que lo que se podía

observar directamente en el mundo. Además, los filósofos naturalistas se

habían interesado en por qué ocurrían las cosas, en vez de

determinar primero qué era lo que ocurría realmente en la

naturaleza y cómo sucedía. El filósofo y estadista

inglés Francis Bacon (1561-1626) fue

uno de los primeros en cuestionar este enfoque.

existía

una naciente confianza en que la tecnología y las ciencias podían proveer

todas las respuestas que requería la humanidad.

Bacon propugnó un

enfoque más sistemático y práctico, en que las consecuencias empíricas y

observables de los experimentos se comparaban y evaluaban mediante el

razonamiento, para después someterse a una libre revisión por otros investigadores. El

objetivo principal de este proceso debía ser comprobar la validez de los

conceptos existentes y forjar una nueva comprensión del mundo circundante, de

manera de producir mejoras prácticas para la vida de los seres

humanos. Por estas razones se considera a Bacon uno de los fundadores de

la investigación científica moderna y del método científico, e incluso como

el "padre de las ciencias modernas". El planteamiento de Bacon

se convirtió en realidad, pero con las importantes adiciones de la hipótesis

como parte del proceso de experimentación, la aplicación de las

matemáticas para formular leyes universales, y la agregación de nuevas

tecnologías para expandir el alcance de los sentidos.

Al final, el método

científico llegó a componerse de los siguientes elementos clave:

- La

realización de experimentos prácticos.

- La

realización de experimentos no prejuiciados por la pretensión de probar

resultados preconcebidos.

- El

empleo del pensamiento deductivo (la creación de una generalización a

partir de ejemplos específicos) para conformar una hipótesis (una teoría

no comprobada), que se ensaya mediante experimentos, y luego se

acepta, altera, o rechaza sobre la base de evidencias empíricas

(observables).

- La

realización de múltiples experimentos ejecutados en diferentes lugares

por personas distintas para confirmar la confiabilidad de los

resultados.

- La

libre y crítica revisión de los resultados de los experimentos, realizada

por pares.

- La

formulación de leyes universales (mediante razonamiento inductivo o

lógica) con el empleo, por ejemplo, de las matemáticas.

- La

aspiración de obtener beneficios prácticos a partir de los experimentos

científicos y la creencia en la idea del progreso científico.

(Nota: los criterios

enunciados arriba se expresan en términos lingüísticos modernos, que no son

necesariamente los que habrían empleado necesariamente los científicos del

siglo XVII puesto que la revolución en las ciencias también ocasionó una

revolución en el lenguaje utilizado para describirla)

El microscopio de Robert Hooke

Science Museum, London (CC BY-NC-SA)

Invenciones importantes

La Revolución

Científica fue testigo de un gran número de invenciones, es decir, de

innovaciones tecnológicas que no solo les permitieron a los nuevos

científicos descubrir aspectos desconocidos del mundo, sino además

proporcionarles formas de medir, comprobar y evaluar esos fenómenos

inexplorados. Las invenciones más importantes de la Revolución

Científica incluyen:

- el

telescopio (en torno a 1608)

- el

microscopio (en torno a 1610)

- el

barómetro (1643)

- el

termómetro (en torno a 1650)

- el

reloj de péndulo (1657)

- la

bomba de aire (1659)

- el

reloj de muelle de espiral (1675)

Descubrimientos importantes

Los científicos de

numerosos países realizaron gran número de descubrimientos mediante el empleo

de las invenciones mencionadas y otras más, y engendraron campos

especializados de estudio, entre los cuales se contaban la meteorología,

la anatomía microscópica, la embriología, y la óptica.

El italiano Galileo Galilei (1564-1642)

fabricó el más potente de los primeros telescopios, y con él descubrió las

montañas y valles de la superficie de la Luna, que antes se pensaba que

estaban compuestas por algún tipo de sustancia desconocida. Galileo

identificó cuatro lunas del planeta Júpiter y las fases

de Venus. También observó

manchas solares que lo condujeron a sugerir que el Sol era una esfera en

rotación. El alemán Johannes Kepler (1571-1630) creó un innovador tipo

de telescopio que empleaba dos lentes convexas, el cual utilizó para

estudiar los cuerpos celestes y confirmar la concepción heliocéntrica de

nuestra galaxia, propuesta anteriormente por Nicolás Copérnico (1473-1573

d.C.). Por fin se demostró que el modelo geocéntrico de Tolomeo era

erróneo. Además, Kepler determinó que los planetas se trasladaban a lo

largo de órbitas elípticas, y no circulares.

El astrónomo italiano

Gian Domenico Cassini (1625-1712) identificó espacios entre los anillos

de Saturno. Johannes

Hevelius (1611-1687) en Danzig, la actual Gdansk, descubrió la primera estrella variable y creó un mapa detallado de la superficie de la Luna. En 1677

el astrónomo inglés Edmund Halley (1656-1742) estableció un observatorio en

la isla de Santa Helena, en el Atlántico sur, y trazó el primer mapa de las

estrellas meridionales con el empleo del telescopio. Halley también

descubrió la aceleración de la Luna, advirtió el movimiento relativo de las

estrellas (movimiento propio), e identificó al cometa de 1682 como el mismo

que se había observado en 1607 y El prisma de Newton

Marcellus Wallace (CC BY)

El científico

inglés Isaac Newton (1642-1727)

inventó el telescopio reflector en 1668, que empleaba un espejo

curvado. Newton descubrió que la luz blanca estaba compuesta por un

espectro de luces de distintos colores, y formuló su teoría universal de la

gravedad, que explicaba la razón por la que los objetos caen sobre la

tierra y la causa por la que los cuerpos celestes se mueven de la forma en

que lo hacen.

La invención del

microscopio, en muchos sentidos el inverso natural del telescopio, se

acredita por lo general al fabricante de lentes Hans Lippershey (en torno

a 1570 - en torno a 1619), que entonces vivía en Países Bajos. En

1661 el italiano Marcello Malpighi utilizó el microscopio para descubrir los

vasos capilares del sistema sanguíneo, que constituían el eslabón

faltante entre arterias y venas y confirmaban el descubrimiento de la

circulación sanguínea realizado por William Harvey. Se demostró que las

explicaciones de Galeno acerca del funcionamiento del cuerpo humano eran

por completo inadecuadas y de manera flagrante, erróneas.

El experimentador

inglés Robert Hooke (1635-1703) utilizó su microscopio para crear

sensacionales dibujos de mundos en miniatura hasta entonces desconocidos que

se publicaron en su Micrographia, en 1665. El holandés

Antonie van Leeuwenhoek (1632-1723) desbrozó el camino para la fabricación de

un tipo distinto de microscopio que empleaba un glóbulo de cristal en calidad

de lente, lo cual le proporcionaba un aumento de una magnitud muy

superior a la que hasta entonces se consideraba posible. Leeuwenhoek

descubrió bacterias, protozoos, los glóbulos rojos, los espermatozoides, y la

manera en que se reproducían diminutos insectos y parásitos. Otro

microscopista holandés, Jan Swammerdam (1637-1680), descubrió que la oruga

contenía lo que al sufrir la metamorfosis pasaba a ser las alas de la

mariposa. Por último, Nehemiah Grew (1641-1712) fue el fundador de la

anatomía de las plantas, a partir del minucioso estudio que realizó sobre sus

órganos sexuales.

El barómetro fue

inventado en 1643 por el italiano Evangelista Torricelli (1608-1647), que les

permitiría a los científicos comprender el fenómeno de la presión

atmosférica. El francés Blaise Pascal (1623-1662) empleó un barómetro para

demostrar que la presión de aire cambia con la altura. El alemán Otto

von Guericke (1602-1686) notó que la presión de aire variaba en dependencia

de las condiciones del tiempo. El barómetro recibió su nombre del

científico inglés Robert Boyle (1627-1691), quien también investigó las

bombas de aire. Boyle y su asociado Robert Hooke lograron demostrar la

existencia del vacío y sometieron toda clase de especímenes a cambios de

presión dentro de su bomba de aire. De esta manera Boyle pudo formular

un principio universal que se conoció como "ley de Boyle", que

establece que, a temperatura constante, la presión ejercida por cierta

cantidad de aire varía de manera inversamente proporcional respecto a su

volumen.

Bomba de aire de Boyle

Unknown Artist (Public Domain)

Un artilugio

relacionado, el termómetro líquido, se inventó en Florencia alrededor de

1650. El instrumento transformó la medicina al permitir a los médicos

medir la temperatura de un paciente con más precisión que un mero

calificativo de "caliente", "frío" o

"normal". El dispositivo posibilitó llevar a cabo muchos tipos

de experimentos, así como la medición y comparación de sus resultados.

El primer modelo

funcional del reloj de péndulo fue inventado por el holandés Christian

Huygens (1629-1695) en 1657. En el reloj de péndulo la regularidad de

las oscilaciones pendulares controla con exactitud la caída de un

peso. Los mejores relojes de péndulo mostraban una variación máxima de

15 segundos al día, en comparación con los 15 minutos que presentaban los

relojes mecánicos. La medición del tiempo alcanzó mayor precisión con la

invención en 1675 de relojes portátiles que empleaban un muelle

espiral. Este gran avance en la precisión no solo ayudaba a los

científicos a mejorar la monitorización de sus experimentos y a cronometrar

las observaciones de objetos en el espacio, sino que también revolucionó para

todos el significado mismo del tiempo. Este constituyó el primer paso

hacia la definición de una hora universal, con la cual aparecieron en

nuestras actividades diarias los conceptos de estar adelantado, estar en hora, o

estar retrasado.

Institucionalización de las ciencias

Otro desarrollo clave

de la Revolución Científica, aparte de la metodología y las tecnologías

nuevas, fue la creación de organismos dedicados en específico a la

investigación. En aquella época las universidades, con la posible

excepción de los departamentos de medicina, no se ocupaban de realizar

investigaciones, sino solo de enseñar. Se requería gestar un tipo de

institución donde los científicos pudieran trabajar juntos, compartir sus

hallazgos, y lo más importante: recibir fondos para realizar sus

trabajos. De esta manera surgieron academias y sociedades que

proliferaron por toda Europa. La primera de estas sociedades fue la

Academia del Cimento, fundada en Florencia en 1657. Pronto siguieron

otras, de manera insigne la Royal Society de Londres, en 1663, y la Real

Academia de Ciencias de París, en 1667. Los responsables de la fundación

de la Real Academia acreditaron la idea a Bacon y seguían con entusiasmo los

principios de su método científico, tanto como su énfasis en compartir y

comunicar datos y resultados científicos. La Academia de Berlín se fundó

en 1700 y la Academia de San Petersburgo en 1724. A medida que el

moderno método científico ganaba fuerzas las recién estructuradas academias y

sociedades se constituyeron en focos de una red internacional de científicos

que intercambiaban correspondencia, examinaban los trabajos de sus

colegas, e incluso se visitaban en sus respectivos laboratorios y

observatorios. El público también se involucró: de manera indirecta a

través del acceso a publicaciones periódicas y a libros, o de forma

directa, al abrirse la oportunidad de asistir a la realización de

experimentos y demostraciones en las oficinas principales de las sociedades,

o en el campo de investigación.

Henri Testelin

(CC BY-NC-SA)

Las invitaciones a

extranjeros a participar en la membresía de estas sociedades demuestran la

existencia de un incremento en la cooperación internacional durante la

Revolución Científica. Se efectuaron intentos de estandarizar ciertos

experimentos a través de fronteras, y de normalizar los instrumentos

empleados por diferentes científicos. Por ejemplo, el alemán Daniel

Gabriel Fahrenheit (1686-1736) diseñó la escala Fahrenheit para los

termómetros alrededor de 1714. Anders Celsius (1701-1744), de Suecia, inventó

una escala rival, pero aun así disponer de dos escalas termométricas

representó un inmenso adelanto respecto a la época inicial, en que los

científicos de diferentes países utilizaban sus propias gradaciones, con la

consecuencia de que la comparación de resultados resultaba en extremo

difícil. También hubo cooperación entre los científicos a pesar de que

pertenecieran a imperios que se reconocían como adversarios; por demás, fue a

través de esas potencias coloniales, sobre todo la holandesa, la francesa

y la británica, que las ideas de la Revolución Científica se diseminaron más

allá de Europa.

Reacción al método científico

La reacción a la

Revolución Científica no siempre fue positiva. Algunos intelectuales se

mostraron escépticos acerca de la confiabilidad de los novedosos instrumentos

científicos. Restaban los que en general desconfiaban de la

experimentación, quienes insistían en que los sentidos podían inducirse a

confusión, pero no los razonamientos de la mente. René Descartes (1596-1650) se

contaba entre los recelosos, pero en todo caso hay que acreditarle tanto a él

como a otros filósofos naturalistas que cuestionaban el valor del trabajo de

los experimentadores prácticos, la creación de una nueva y perdurable

división entre la filosofía y lo que hoy denominaríamos ciencia. El uso

del término "ciencia" no estaba muy difundido en el siglo XVII;

antes, muchos experimentadores se referían a sí mismos como practicantes de

la "filosofía experimental". El primer empleo en inglés del

término "método experimental" se produjo en 1675. El

desarrollo de estos conceptos ilustra que se generaba una ruptura entre los

pensadores teóricos y los prácticos.

Algunos incluso

disputaban si la humanidad debía andar sondeando un mundo nunca antes visto,

el cual consideraban debía permanecer tema de Dios. Se produjo un

enfrentamiento entre las ciencias y la religión en lo tocante a la manera en

se organizaba el universo. Las figuras de la Iglesia preferían aferrarse

a la idea de que la Tierra y la humanidad debían estar en el centro del

universo, lo que condujo a que pensadores como Galileo, que apoyaba el

modelo heliocéntrico de Copérnico, fueran juzgados culpables de

herejía. Sin embargo, la mayoría de los científicos eran cristianos y no

deseaban desafiar las enseñanzas de la Biblia. Lo único que querían muchos

de estos investigadores era explicar cómo estaba constituido el

universo. De hecho, algunos argüían que el telescopio y el microscopio

demostraban cuán intrincada era la vida, por lo que pensaban que se requería

mostrar un mayor asombro ante la obra de Dios.

Aún quedaba espacio

para Dios en este flamante mundo científico. Pensadores como Isaac

Newton, por ejemplo, solo podían explicar que la gravedad movía los planetas,

pero no cuál era el origen de la gravedad, ni por qué razón

existía. Subsistían muchos límites para la sapiencia humana. Ahora

los médicos sabían por qué se manifestaban ciertas enfermedades, pero el

entendimiento sobre cómo curarlas era insuficiente. El gran problema de

determinar la longitud geográfica para que los navegantes pudieran ubicar su

posición en cualquier parte del mundo se mantenía sin

solución. Resultaba frustrante que en muchas áreas la participación de

la tecnología se mantuviera muy reducida.

Telescopio espacial Hubble - Ruffnax - NASA (Public Domain)

Hacia el futuro

Los nuevos instrumentos

científicos dieron lugar a que los descubrimientos se produjeran con rapidez

y en grandes números, y a menudo causaban asombro al mostrar la enorme

complejidad de la vida. Los telescopios, en un extremo de la escala, y

los microscopios, en el otro, revelaron que se requería una completa

renovación de los sistemas de mediciones para que la mente humana pudiera aprehender

la escala de los prodigios del universo visible. Hasta entonces se había

empleado el cuerpo humano como patrón de medidas, pero pronto se requerirían

los nanómetros y los años luz. Se produjeron cambios trascendentales en

la forma en que la gente de todas las clases veía los mundos nuevos a los que

los científicos abrían acceso. La situación se aprecia con mayor

claridad en la ficción popular del período, que comenzó a discutir

intrigantes además de perturbadoras ideas acerca de la infinitud del universo, o

de que parásitos muy pequeños podían padecer de parásitos aún más menudos,

que a su vez podían hospedar parásitos todavía más diminutos. ¿Sería

posible viajar alguna vez a la Luna? Dado que la Tierra ya no era el

centro del universo, ¿no significaba esto que podían existir otros planetas

con otras formas de vida?

Sin embargo, en medio

de toda esta perplejidad, se encontraba muy extendida, sobre todo entre los

científicos, una lozana confianza y creencia en que con el tiempo la

tecnología y las ciencias podían proveer a la humanidad con todas las

respuestas que necesitaba para vivir mejor, más tiempo, y con mayor

felicidad. Los originales mecanismos de relojería de sofisticados

engranajes, el empleo de bombas de aire actuadas por pistones, y el

descubrimiento de la fuerza ejercida por la presión de aire inspiraban de

conjunto a los ingenieros a inventar innovadoras máquinas como la de vapor,

mientras otra revolución, incluso de mayor magnitud, asomaba en el

horizonte: la Revolución Industrial británica.

La Revolución

Científica tuvo otro efecto perdurable, que fue el establecimiento de la

ciencia como el método más reconocido para descubrir la verdad, posición dominante

que mantiene hasta hoy. Cuando se habla de teorías, hipótesis, leyes de

la naturaleza, pruebas, hechos, progreso, empleamos los términos que se

acuñaron durante la Revolución Científica. Hoy día resulta impensable

debatir sobre el tema del conocimiento sin utilizar esos términos y ahí,

quizás, yace el verdadero legado de esta revolución de ideas, métodos y

tecnología.

Preguntas y respuestas

¿Qué tres aspectos caracterizan la Revolución Científica?

La Revolución Científica puede caracterizarse por los tres

aspectos siguientes: el uso de la tecnología para observar nuevos objetos, el

empleo de las matemáticas para definir leyes universales de la naturaleza y

la práctica de someter a revisión por especialistas de igual calificación los

resultados de los experimentos, con el objetivo de hacer más fidedigna la

información.

¿Cuándo comenzó y terminó la Revolución Científica?

Los historiadores no concuerdan acerca de las fechas de inicio

y fin de la Revolución Científica, pero la mayoría de las opiniones concurren

en que se produjo en el período comprendido entre 1500 y 1700.

¿Cómo puede explicarse la Revolución Científica a los jóvenes?

Una breve explicación de la Revolución Científica sería que

los nuevos instrumentos, como los telescopios, les permitieron a los

científicos realizar experimentos prácticos, razón por la cual los filósofos

dejaron de ser el grupo que dominaba la búsqueda de conocimientos. Otras

características de esta revolución fueron la introducción de mejoras en la

vida cotidiana, el empleo de las matemáticas y la revisión de la información

por científicos de equivalente calificación.

¿Puede considerarse la Revolución Científica como una

revolución?

La Revolución Científica constituyó una revolución en el

sentido que se descartaron antiguas teorías y métodos, se abrieron nuevos

campos de investigación gracias a las nuevas tecnologías y el método

científico se instituyó como la mejor manera de ampliar el conocimiento

humano; es decir, que otros investigadores de igual calificación sometieran a

revisión los experimentos que los científicos realizaban bajo condiciones

controladas.

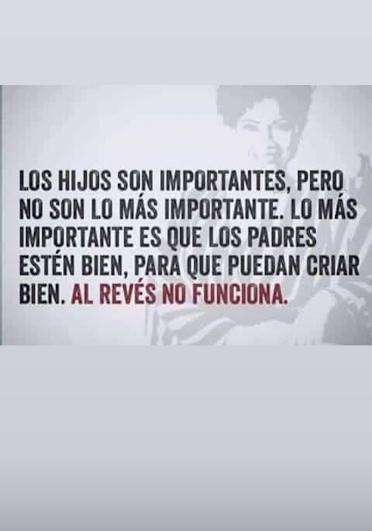

Así debería ser

¿Es una imagen del sistema político chileno?

16 -PUBLICACIONES

QUE HAN LLEGADO A NUESTRA BIBLIOTECA PARA NUESTROS LECTORES:

Yo quisiera ser civilizado

como los animales. Si Ud. desea leer

alguno de estos títulos Solicite a

nuestro correo el envío gratuito de los artículos siguientes: centrocientificotecnologico@gmail.com 1- Pedagogía para la

práctica educativa del siglo xxi. 2- Educación siglo XXI: propuestas y experiencias

educativas. 3- COMUNICAR Y EDUCAR EN EL SIGLO XXI. 4- PARADIGMAS MODERNOS DE LA EDUCACIÓN Y LA

PEDAGOGÍA. 5- LAS COMPETENCIAS DEL DOCENTE EN EL SIGLO XXI. 6- Pedagogías del siglo XXI - Alternativas para la

innovación educativa. 7- PLAN ESTRATÉGICO 2022 – 2026 - PROGRAMA DE

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES. 8- EPISTEMOLOGÍA Y DIVULGACIÓN DE LA ASTRONOMÍA. 9- Comunicar la ciencia. 10- ASTRONOMIA_DIGITAL.pdf

0.3.- SERA HASTA LA PROXIMA SEMANA

VAMOS A LA 4ª. SEMANA DEL MES:

27 enero al 02 febrero 2025 0.1.- ADMINISTRACION 0.2.- REFLEXIONES DEL DIRECTOR

0.3.- SERA HASTA LA PROXIMA SEMANA 17 -EL MAR CHILENO 18 -LA CORDILLERA DE LOS ANDES 19 -AUDIOLIBROS Y VIDEOS PARA ENTRETENCION

20 -EL FUTURO DEL PLANETA TIERRA

|