|

ADULTO MAYOR

Enfermedades cardíacas: cuáles son los factores de riesgo menos

conocidos y cómo reducirlos.

https://www.bbc.com/mundo/noticias-66030613

- Robert

Byrne & J. J. Coughlan

- The

Conversation*

5 julio 2023

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

La mayoría de la gente sabe que los factores de riesgo de las enfermedades

cardíacas son la presión arterial alta, el tabaquismo, el colesterol alto y

el sobrepeso.

Sin embargo, muchas personas que sufren un ataque al corazón no tienen

ninguno de estos factores de riesgo tradicionales.

Investigaciones revelan que condiciones como la gota, la

psoriasis, la enfermedad inflamatoria intestinal y la artritis reumatoide también

son factores de riesgo de enfermedad cardíaca. Lo que tienen en común es la

inflamación crónica.

De hecho, algunos investigadores (Göran K. Hansson, "Inflamación

y aterosclerosis", publicado e la revista de la Asociación

Estadounidense del Corazón) han comenzado a reformular la enfermedad

cardiovascular como una enfermedad inflamatoria crónica de las arterias.

Los científicos a veces se refieren a esto como la hipótesis

inflamatoria de la enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ASCVD,

por sus siglas en inglés).

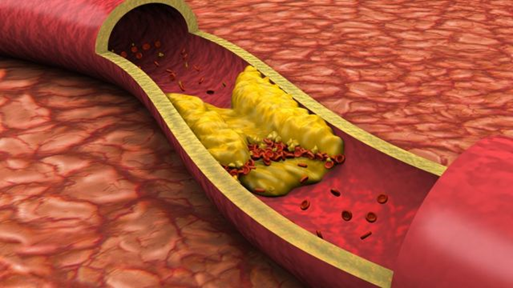

Proceso inflamatorio

La aterosclerosis se produce cuando se desarrollan

placas de grasa en las paredes de nuestras arterias, volviéndolas rígidas.

Cuando esto sucede en las arterias que suministran sangre oxigenada al

corazón, se denomina enfermedad de las arterias coronarias.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Condiciones como la artritis reumatoide también pueden ser un factor

de riesgo.

La ASCVD puede causar ataques cardíacos, en los que no se suministra

suficiente sangre al corazón, y accidentes cerebrovasculares isquémicos, en

los que no llega suficiente sangre al cerebro. Para entender por qué la ASCVD

es una condición inflamatoria, debemos considerar cómo comienza este proceso.

Se cree que la primera etapa del desarrollo de la aterosclerosis es

algún tipo de lesión en el endotelio, la única capa de

células que recubre las arterias. Esto puede ser causado por altos niveles de

colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), a veces denominado "colesterol

malo".

Las toxinas de los cigarrillos también pueden irritar

el revestimiento de las arterias y causar esta lesión inicial. Cuando las

células endoteliales se lesionan, liberan mensajes químicos que atraen

glóbulos blancos, un componente importante del sistema inmunológico, al

sitio.

Estos glóbulos blancos ingresan a la pared de la arteria y causan

inflamación en la arteria. Los glóbulos blancos también consumen el

colesterol en las paredes de la arteria, lo que lleva a la formación de

"estrías de grasa", uno de los primeros signos visibles de la

aterosclerosis.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Las toxinas de los cigarrillos también pueden irritar el revestimiento

de las arterias y causar lesiones en el endotelio.

Las estrías de grasa comienzan a formarse a una edad temprana. Para

cuando tenemos veinte años, la mayoría de nosotros tendremos alguna evidencia

de estrías de grasa en nuestras arterias.

Este proceso de daño de las células endoteliales, infiltración de

glóbulos blancos e inflamación crónica puede continuar en silencio a lo largo

de los años, lo que eventualmente conduce a la acumulación de placa

en las arterias.

Esto también puede explicar por qué las personas que padecen

afecciones inflamatorias crónicas tienen un mayor riesgo de enfermedad

cardiovascular.

La inflamación a largo plazo de las arterias que

irrigan el corazón y el cerebro puede eventualmente provocar ataques cardíacos

y accidentes cerebrovasculares.

Inflamación silenciosa

Un ataque al corazón se produce cuando una placa en la arteria que

irriga el corazón se vuelve inestable. Esto puede conducir a

la ruptura (estallido) de la placa, lo que lleva a la formación de un

coágulo en la arteria y la interrupción del suministro de sangre al

músculo del corazón.

Las personas que experimentan un ataque al corazón tienen a menudo

mayores niveles de inflamación e inestabilidad de la placa en los días y

semanas previos al evento. El eventual "ataque cardíaco" y el daño

resultante al músculo cardíaco pueden verse como este proceso

inflamatorio inestable que alcanza su cenit.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Para cuando tenemos veinte

años, la mayoría de nosotros tendremos alguna evidencia de estrías de grasa

en nuestras arterias.

Debido a que este proceso inflamatorio crónico ocurre sin dar

síntomas, muchos pacientes sin los factores de riesgo tradicionales de

enfermedad cardíaca no se darán cuenta de que tienen un mayor riesgo de

enfermedad cardíaca.

Cómo medir la inflamación

Afortunadamente, hay una manera de medir la inflamación en el cuerpo.

Una forma de hacerlo es con un análisis de sangre llamado prueba de proteína

C-reactiva de alta sensibilidad (hs-CRP, por sus siglas en inglés).

Las personas con niveles elevados de hs-CRP tienen un

mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Los niveles

elevados de colesterol LDL también son un factor de riesgo

para la ASCVD.

Varios estudios ("Comparación de los niveles de proteína

C-reactiva y colesterol de lipoproteínas de baja densidad en la predicción de

primeros eventos cardiovasculares", por varios autores, publicado en

el New England Journal of Medicine) han reportado que las personas

que tienen niveles altos de colesterol LDL y hs-CRP parecen tener el

mayor riesgo de enfermedad cardiovascular.

Ensayo innovador

Un gran ensayo clínico llamado Cantos puso a prueba la hipótesis

inflamatoria de la enfermedad cardiovascular al tratar a pacientes que habían

tenido un ataque al corazón y tenían altos niveles de hs-CRP con un fármaco

antiinflamatorio llamado canakinumab.

El uso de este medicamento antiinflamatorio redujo los niveles de

hs-CRP y dio como resultado una reducción pequeña pero estadísticamente

significativa en la cantidad de ataques cardíacos experimentados por estos

pacientes.

El exceso de peso, sobre todo en la zona media del cuerpo, es un

factor que aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas.

Lamentablemente, también pareció haber un mayor riesgo de infecciones

en el grupo que recibió el fármaco.

Este riesgo, junto con el alto costo del medicamento, significa

que no es probable que comencemos a usar canakinumab para tratar la

ASCVD en el corto plazo.

Sin embargo, el estudio se consideró innovador porque respaldó la

hipótesis de que la inflamación juega un papel importante en la ASCVD, y que

abordar la inflamación puede ser útil para reducir el riesgo de eventos

cardiovasculares repetidos.

Cambiar la forma en que pensamos sobre los factores de riesgo de ASCVD

puede permitirnos identificar mejor a los pacientes que corren el

riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares.

Además, esto puede permitirnos centrarnos en el tratamiento de la

inflamación para reducir el riesgo cardiovascular. Varios estudios ya están

analizando el uso de medicamentos antiinflamatorios más baratos, como

la colchicina y el metotrexato, para reducir la inflamación y

prevenir la progresión de la enfermedad cardiovascular.

Cambios en el estilo de vida para reducir la inflamación

Por suerte, es posible reducir la inflamación en nuestro cuerpo sin recurrir

a medicamentos. Podemos pensar en todo lo que hacemos en nuestra vida

como proinflamatorio o antiinflamatorio.

Fumar es proinflamatorio ya que las toxinas de los cigarrillos irritan

el cuerpo. Los altos niveles de colesterol en la sangre y una dieta rica en

alimentos ultra procesados también pueden provocar una inflamación crónica en nuestras arterias.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Un estilo de vida saludable permite reducir la inflamación crónica.

Por el contrario, se cree que una dieta rica en frutas,

verduras, cereales integrales y pescado graso es antiinflamatoria.

El ejercicio también reduce los niveles de

inflamación en el cuerpo. La obesidad, en particular el exceso de peso

alrededor de la cintura, parece causar inflamación crónica. Perder peso

alrededor de la sección media ayudará a reducir esta inflamación.

El estrés también puede inducir una respuesta

inflamatoria crónica de bajo grado en el cuerpo, y es importante tratar de

controlar nuestros niveles de estrés. También es importante mantener la

presión arterial, el colesterol y el índice de masa corporal saludables, los

marcadores tradicionales del riesgo de enfermedad cardíaca.

Al elegir opciones antiinflamatorias y llevar un estilo de vida

saludable, todos podemos reducir nuestras posibilidades de desarrollar

enfermedades cardíacas y mejorar nuestra calidad de vida.

*Robert Byrne es director de Investigación Cardiovascular, Universidad

RCSI de Medicina y Ciencias de la Salud, Irlanda. J. J. Coughlan es

investigador de Cardiología Intervencionista, Universidad RCSI de Medicina y

Ciencias de la Salud, Irlanda.

"Hay una epidemia de soledad porque no tenemos tiempo para quedar

con gente y no hacer nada"

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES

En EE.UU., según una encuesta

de la aseguradora de salud Cigna publicada en 2020, tres de cada cinco

estadounidenses "está solo".

Fuente: BBC Extra

Hace dos meses, en mayo de 2023, el cirujano general de EE.UU. publicó

un informe que detalla cómo una epidemia creció silenciosamente en el país

durante décadas.

Los estadounidenses, afirmó Vivek Murthy, se sienten

solos, mucho más de lo normal, y esto supone una amenaza para su bienestar

físico y emocional, y también es un enorme problema de salud pública.

“El impacto en la mortalidad de estar socialmente desconectados es

similar a fumar 15 cigarrillos al día”, comenta el doctor, cuyo rol es ser el

principal vocero de los problemas de salud de la nación y además dirige un

cuerpo de médicos del ejército norteamericano.

Múltiples estudios, aunque varían de acuerdo a las variables que

midan, respaldan sus expresiones.

El mismo documento compartido por el médico señala, por ejemplo, que

desde 2003 a 2020 el promedio de aislamiento social entre los ciudadanos creció

de 142 horas al mes a 166, lo que representa un aumento de 24 horas.

Los más afectados por esta tendencia son los jóvenes, cuyo tiempo con

amigos se redujo en un 70% durante las pasadas dos décadas.

Y la aseguradora Cigna, en una encuesta independiente publicada en

2020 citada por la Biblioteca Nacional de Medicina, indica que tres

de cada cinco estadounidenses “están solos”.

El problema no solo concierne a EE.UU., otras regiones del

mundo, como América Latina, también están afectadas por la

soledad. Por ejemplo, una encuesta de Ipsos realizada en 2020, en la que la

empresa eligió al azar a cinco países latinoamericanos en los que entrevistó

a más de 15.000 personas, reveló que en Brasil un 36% de los encuestados

decía sentirse solo de cara al 2021, en Perú un 32%, en Chile esta cifra

supuso un 30%, mientras que en México y Argentina un 25%.

La situación, que podría ser “devastadora”, está asociada con un

“mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, accidentes

cerebrovasculares, depresión, ansiedad y muerte prematura”, señaló Murthy.

Aunque expertos afirman que la pandemia de la covid-19 pudo

haber tenido un enorme impacto en el sentido de soledad, por el

aislamiento que requirió la enfermedad, es algo que comenzó mucho antes, que

se relaciona con el desarrollo de la tecnología, dice, por su parte Sheila

Liming, una profesora de Champlain College en Vermont.

Sheila Liming, profesora de

escritura en el Champlain College de Vermont.

Experta en estudios culturales, Liming, basándose en sus propias

experiencias con la soledad, escribió el libro Hanging Out: the

radical power of killing time (Penguin Random House, 2023), un

ensayo en el que teoriza que una de las causas que provoca esta crisis en

EE.UU. es la “incapacidad de quedar” o en inglés hanging out.

Sus investigaciones sobre el tema, sus vivencias como profesora por

más de 10 años, una carrera que en su país le ha requerido viajar, y su

contacto constante con decenas de jóvenes le permiten afirmar que su premisa

es mucho más compleja de lo que se cree.

Detrás de no poder “quedar” hay todo un entramado que se arriesga a

desenredar para darle una respuesta a quienes sienten el abismo de la

soledad.

De eso conversamos en esta entrevista.

¿Qué hay detrás de la crisis de soledad en EE.UU.?

Es causada por múltiples factores y sucede desde distintos frentes.

Uno de los problemas de los que se deriva esta crisis tiene que ver con el

tiempo.

Las personas no tienen suficiente tiempo para dedicarse a la interacción

social. Y, por otro lado, también sienten que la interacción social en sí

misma es una pérdida de tiempo, así que no la priorizan. Muchos se sienten

culpables por no hacer nada, por pasar tiempo con alguien o simplemente estar

en presencia de otras personas.

Creo que otro factor importante es la falta de espacios y el acceso a

espacios donde las personas pueden reunirse, pasar el rato y existir en

presencia de los demás.

Lugares en los que puedan estar sin sentir que necesitan una razón

particular para visitarlos o que necesitan gastar dinero para ir.

Todo esto se volvió muy obvio durante la pandemia de la covid, pero no

creo que haya desaparecido.

FUENTE DE LA IMAGEN, GETTY IMAGES

La soledad está asociada con

un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, demencia, accidentes

cerebrovasculares, depresión, ansiedad y muerte prematura.

¿Cómo define “quedar”?

Defino quedar como atreverse a hacer muy poco en compañía de otros.

En lo “atrevido” es que radica el poder radical de matar el tiempo.

Ahí entra en juego el subtítulo de mi libro, porque creo que se requiere un

poco de valentía y audacia para poder decir: ‘No, voy a priorizar este uso de

mi tiempo, a diferencia de, digamos, trabajar más’.

Creo que hay una especie de actitud social que desprecia ese tipo de

comportamiento.

Le he escuchado hablar sobre cómo hemos construido nuestras vidas para

estar aislados. Lo dice desde una perspectiva amplia, como la forma en que

están diseñados los sistemas de transporte o por la arquitectura.

La vida en EE.UU. está diseñada para privilegiar las condiciones de

soledad y aislamiento.

Pero cuando digo que ha sido diseñado de esa manera, no quiero decir

que lo hayamos hecho a propósito. Creo que sucedió de forma accidental como

resultado de otros sistemas de valores que están en juego. En EE.UU., por

ejemplo, la privacidad se ve como un privilegio, y también es algo que trae

honor y orgullo.

Así que cultivamos estas condiciones de privacidad para mostrarle al

mundo que tenemos éxito, que lo hemos logrado. Para que todos sepan que somos

dueños de nuestra propia casa, de nuestro propio auto.

Estar lejos de nuestros vecinos nos permite elegir cuándo tenemos

interacciones, ponerle límites cuando no queremos hacerlo.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Liming afirma que EE.UU. ha

sido diseñado para priorizar el aislamiento.

Todo eso se ve como parte del ethos estadounidense del éxito. Pero ese

ethos del éxito termina dejándonos más solos cuando tenemos una crisis y

necesitamos ayuda de otras personas, incluso si solo queremos saber de

nuestros vecinos en vez de evitarlos y excluirlos.

Encuentro el concepto de la privacidad muy relacionado a la concepción

de ser o no una persona madura. Si tienes 30, como yo, tu familia no verá

igual que vivas solo o que vivas con alguien más…

Se nos enseña que la única forma de dar el siguiente paso en la vida,

sea lo que sea, como convertirte en alguien independiente, formar una

familia, o encontrar una pareja romántica, es tener tu propio espacio. Hasta

que no tienes eso no puedes lograr nada en la vida.

¿Vivir en espacios compartidos nos haría más felices?

Tiene el potencial. El problema es que estamos tan acostumbrados a

este sistema de valores del que estoy hablando que es un ajuste muy difícil

para las personas aceptar la idea de compartir un espacio.

La otra persona estaría justo frente a ti, y se requeriría menos

resistencia y músculo para quedar.

¿Cómo piensa que ha cambiado la sociedad desde que tiene menos tiempo

para quedar?

Existe una idea errónea muy común de que, a medida que la sociedad

crece y progresa, tenemos más tiempo libre que en el pasado. Pero en realidad

hay muchos investigadores que luego de analizar esta ecuación descubrieron

que no.

La realidad puede ser probablemente lo contrario. Antes teníamos más

tiempo libre del que tenemos ahora.

Pero no siempre reconocemos la diferencia entre tiempo libre y tiempo

de trabajo.

Ahora uno se interpone con el otro mucho más que antes. Terminabas tu

trabajo y te ibas a casa. No tenías un correo electrónico que verificar, ni

mensajes de texto del jefe o de un compañero de trabajo. Era un corte más

limpio entre la jornada laboral y el tiempo libre.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

La profesora afirma que todos

los demográficos de EE.UU. están impactados por la soledad.

Ahora ese corte no es limpio. En la superficie, parece que tenemos

tiempo de ocio, pero en realidad pasamos mucho tiempo trabajando o haciendo

tareas en preparación para el trabajo.

¿Hay un perfil de quienes experimentan soledad en EE.UU.?

No creo que el problema sea específico de un grupo demográfico. Creo

que está en todos los ámbitos.

Se habla mucho de que el grupo demográfico de personas mayores en

EE.UU. está muy afectado por la soledad. Se dice que una vez dejan de tener

el núcleo familiar con el que vivían terminan en centros de cuidado en donde

experimentan mucha soledad. Y ese es un gran problema para esa población.

Pero creo que la soledad es igualmente un problema para las poblaciones

más jóvenes.

Soy profesora universitaria y trabajo con estudiantes que tienen entre

18 y 24 años y también es un gran problema para ellos. Lo irónico es que se

supone que la etapa universitaria es uno de los momentos más sociales de la

vida de una persona.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Liming afirma que la falta de

tiempo es la mayor razón por la que hay una “epidemia de soledad” en EE.UU.

Pero igual habla sobre la influencia de las plataformas digitales.

Una vez leí algo sobre el hecho de que la felicidad humana se

manifiesta a los 26 años, y se supone que la actividad social que conduce a

eso es más vibrante durante esos años.

Pero la población en edad universitaria con la que trabajo es tan

propensa a la soledad y el aislamiento y los problemas de salud mental

asociados con ello como la población mayor de 65 años o cualquier otra

persona.

¿Y qué les pasa?

Creo que hay dos factores: la pandemia de covid y también el auge de

la tecnología digital personalizada.

Ambas cosas hicieron pensar a dicha generación que está bien o que es

suficiente quedar con otras personas a través de internet. Y esto no es algo

negativo, pero ciertamente no es suficiente.

Esta es una generación cuyos últimos años de escuela superior los

vivieron durante la pandemia de la covid-19. Sus vidas fueron interrumpidas y

no experimentaron importantes hitos relacionados con su edad o los

experimentaron online.

Cuando los veo en el salón de clase, me doy cuenta que tienen hábitos

que no necesariamente los ayudan de la mejor manera.

Uno de esos hábitos es, por ejemplo, que cuando necesitan ayuda o

compañía van a internet a buscar una respuesta, no a la persona que está a su

lado en el salón de clase, sus compañeros de cuarto, sus amigos o sus padres,

sino a donde un extraño online.

Hay quien podría sentirse más seguro interactuando a través de la

tecnología. En las redes sociales tienes un amplio control. Las fotos que

envías las puedes tomar cuantas veces quieras, si te sientes incómodo puedes

desaparecer al instante...

Así es, se trata de un asunto de control. Cuando estás en un ambiente

mediado por una red social, conoces las reglas y las maneras de entrar y

salir. Si algo se vuelve incómodo o raro, sabes que puedes encontrar una

manera de salir de ahí sin mucho problema.

En las interacciones en persona, si intentas comportarte de la misma

forma, alguien podría pensar que eres demasiado rudo y te juzgaría.

Además del control, tenemos miedo al juicio. Las interacciones

sociales en persona están sujetas a reglas diferentes a las que tenemos en

redes sociales y eso puede hacer que tengamos miedo.

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Otros países, como Italia y la

región Nórdica, también presentan un problema de soledad.

¿Cómo las redes sociales e internet podrían ayudarnos a interactuar en

persona? Mucho más allá del hecho de que nos pueden ofrecer recomendaciones

de cosas que hacer o lugares para ir. Una gran cantidad de gente dice

sentirse abrumada por las redes sociales, me preguntaba si ese sentimiento

les podría empujar a querer compartir en persona.

En mi libro yo me aseguro de no tratar las tecnologías digitales como

una fuerza maligna, porque no lo son. Creo que han hecho muchas cosas por

nosotros o al menos tienen el potencial de hacer muchas cosas por nosotros.

Hace 10 años, cuando tenía 30 años igual que tú, comencé mi primer

trabajo como profesora y me mudé a Dakota del Norte, un estado muy rural.

Nunca antes había estado allí y mis contactos estaban limitados a mi vida

laboral.

FUENTE DE LA IMAGEN, SHEILA LIMING

Portada del libro Hanging

Out: the radical power of killing time (Penguin Random House,

2023).

Fue entonces cuando comencé a involucrarme con las redes sociales,

porque pasaba mucho tiempo sola. Descubrí a colegas que trabajaban temas muy parecidos

a los míos, incluso de otros departamentos a los que no pertenecía.

Las redes sociales son buenas para deshelar las aguas en la oficina.

Cuando llegaba al espacio de trabajo, me era sumamente beneficioso, porque

podía hablar sobre lo que veía online con las personas que lo estaban

llevando a cabo. Fue muy útil.

Eso no quiere decir que puedas darte el lujo de darle la espalda a la

comunidad física del lugar en el que vives.

¿Qué ha leído en sus estudios sobre el problema de la soledad en otros

países? ¿Es un asunto de las sociedades occidentales?

Mi perspectiva está más o menos limitada a EE.UU., simplemente porque

es el lugar que mejor conozco.

Pero cuando viajo, sí he visto lo que ocurre en otros países y he

tenido la perspectiva de otras culturas. También cuando hago entrevistas con

los medios y hablo con periodistas que no son de EE.UU.

Reporteros de Alemania, Noruega e Italia me han dicho que es un asunto

que también afecta a sus países. Por eso creo que es algo relacionado a la

estructura cultural de EE.UU. y al mundo occidental.

Por ejemplo, una vez un periodista me mencionó que en Noruega un 50%

de los hogares están compuestos de una sola persona, así que están tratando

de abordarlo desde el gobierno.

Puede ser que algo que es la norma en EE.UU. se impone en otros países

como lo deseable: el aislamiento como una especie de meta final.

En Puerto Rico tengo familia extendida cuya tendencia es vivir siempre

cerca. Tengo primos que son vecinos entre sí, y vecinos de sus padres. Es

algo normal en las áreas rurales de la isla. Esto les reduce su habilidad de

quedar con amigos, sobre todo por nuestra tendencia a priorizar los lazos

familiares sobre las amistades. ¿Deconstruir nuestra idea de la familia nos

ayudaría a tener una mejor vida social?

Las familias pueden ser aislantes, tanto para bien como para mal. Nos

pueden aislar del resto del mundo y proporcionar estructuras de apoyo,

protección. Cuando funcionan de esa manera, se les considera algo bueno.

Pero también son aislantes en la forma en que pueden crear una especie

de recinto del que es difícil salir. Como en las situaciones que decías, que

estás rodeado de tantos familiares que se vuelve menos imperativo hacer

amigos o conocer a otras personas.

Luego también entra en juego, al menos aquí en EE.UU., la expectativa

de que siempre tienes que hacer sentir orgullosa a tu familia. Aunque para

eso, la tendencia es que se necesita salir de la estructura familiar, cuando

te mueves y descubres tu propio camino.

Es irónico, porque para enorgullecer a tu familia en realidad tienes

que alejarte más de ellos, dejar la estructura.

Soy académica, en este país la tendencia es que esta profesión se muda

constantemente. Y algo que escuchas de la gente cuando te mudas es el

problema que enfrentan por mudarse tan lejos de su familia.

Al seguir esta profesión, con la intención de hacer sentir orgullosa a

su familia y convertirse en personas exitosas, terminan en una situación que

les hace complicado interactuar con su familia.

Ese es el final desafortunado de las expectativas que tenemos.

Cuando visito Puerto Rico, aunque es cerca de Miami, en donde vivo,

voy con muy poco tiempo. Y me siento muy mal si no comparto con mi familia,

aunque debo aceptar que con amigos a veces la paso mejor. De hecho, es muy

complicado para mí aceptar un pensamiento como ese...

FUENTE DE

LA IMAGEN, GETTY IMAGES

Las familias pueden ser redes

de apoyo, pero también recintos clausurados que impiden la interacción, dice

la escritora.

De una forma distinta, pero esa también es mi experiencia. Vivo en

Vermont, la costa opuesta a Seattle, allá está mi familia, es donde crecí.

Voy dos veces al año. Pero cuando voy, lo que siento que debo hacer es

compartir con mi familia porque no los puedo ver constantemente, lo que

supone que dejo de priorizar a todas las amistades que fueron muy importantes

para mí desde que soy una niña.

Ha sido así a tal punto que no he logrado mantener muchas de esas

amistades, no he logrado hacer que se queden en mi vida.

¿Cuánto tiempo debe invertir la gente en quedar con otras personas?

No voy a ponerle un número. No haré reglas sobre cómo salir con el

propósito de que alguien mida si es bueno o no haciéndolo.

No es algo en lo que eres bueno o malo, es algo que haces o no. Haces

tiempo para que suceda o no lo priorizas.

Pero sí creo que es algo que debe pasar regularmente en la vida de las

personas. Hay quien debe hacerlo todos los días, otras personas una o dos

veces a la semana. Quizás lo que sea mejor de acuerdo a tus horarios, porque

debemos ser realistas con esto también.

Si pasa regularmente, no se siente extraño cuando lo haces. Así no lo

enfrentas con estas enormes expectativas sobre cómo debe suceder y cuán

perfecto debe ser. Esa es la única manera en la que se sentirá como algo

habitual, lo convertirá en una actividad más fácil de lograr.

Las claves para vivir una vejez plena y saludable | Sana Mente

https://youtu.be/ftawalbQMPo?si=u7HqCafgL7vBA5Hy 5.44

|